企業経営において、帳簿上は利益が出ているのに手元の現金が不足し、支払いができなくなる。これが資金ショートという状態です。売上があっても現金が入ってこなければ、仕入先への支払いも従業員への給与も滞ります。

中小企業にとって、資金ショートは倒産に直結する深刻な経営危機です。本記事では、資金ショートの仕組みから予防策、そして万が一発生した場合の対処法まで、実務的な観点から解説します。

資金ショートとは売上ではなく現金不足による経営危機

資金ショートとは、企業が必要な支払いを行うための現金が手元にない状態を指します。注意すべきは、売上が好調であっても、入金のタイミングが遅れれば資金ショートは起こりうるという点です。たとえば、100万円の売上があっても、入金が2か月後であれば、その間の仕入代金や人件費は別の資金で賄わなければなりません。この現金の流れ、いわゆるキャッシュフローの管理こそが、企業存続の生命線となります。

多くの経営者は損益計算書を重視しますが、実際の経営を左右するのは現金の動きです。会計上の利益と手元の現金残高は必ずしも一致しません。売掛金は資産として計上されますが、現金化されるまでは支払いには使えません。逆に、設備投資は一度に大きな現金が出ていきますが、減価償却として少しずつ費用化されます。この会計と現金の乖離が、資金ショートを見えにくくしている要因です。

中小企業庁の調査によれば、倒産企業の多くが販売不振や売掛金回収難といった資金繰りの問題を抱えています。つまり、倒産の多くは赤字そのものではなく、現金不足によって引き起こされているのです。黒字倒産という言葉が示すように、利益が出ていても資金繰りに失敗すれば企業は存続できません。

それぞれ順に解説します。

資金ショートと赤字の違いをわかりやすく解説

赤字とは、収益よりも費用が多く、損益計算書上で損失が発生している状態です。一方、資金ショートは現金が不足している状態を指します。両者は似て非なるものです。赤字であっても潤沢な現金があれば、当面の経営は継続できます。創業間もないベンチャー企業が数年間赤字でも事業を続けられるのは、資金調達によって現金を確保しているからです。

逆に、黒字でも資金ショートは起こります。急成長している企業では、受注増加に伴って仕入や人件費の支出が先行し、売上代金の回収が追いつかないケースがあります。この状態では、損益計算書上は利益が出ているのに、手元の現金が枯渇して支払いができなくなります。特に、掛取引の比重が高い業種では、このリスクが顕著です。

赤字が続けば確かに資金は減少していきますが、それは時間をかけて進行します。しかし資金ショートは、ある日突然訪れます。明日の給与日に口座残高が足りない、今月末の手形決済ができないといった形で、具体的な支払期日に現金が不足する事態です。この違いを理解し、損益だけでなくキャッシュフローにも目を向けることが、健全な経営の第一歩となります。

資金ショートと債務超過の違いをわかりやすく解説

債務超過とは、貸借対照表上で負債が資産を上回っている状態です。つまり、会社が持っているすべての資産を売却しても、借金を完済できない状況を指します。これは企業の財務体質が著しく悪化していることを示す指標であり、上場企業であれば上場廃止の要件にもなります。

一方、資金ショートは貸借対照表の良し悪しとは直接関係ありません。資産超過の健全な財務状態であっても、現金が不足すれば資金ショートは発生します。たとえば、多額の不動産や在庫を持っていても、それらがすぐに現金化できなければ、目前の支払いには役立ちません。逆に、債務超過であっても、継続的に現金収入があれば事業は回ります。

ただし、債務超過の状態が続くと、金融機関からの信用を失い、新規の融資が受けられなくなります。そうなれば、やがて資金ショートに陥る可能性が高まります。つまり、債務超過は資金ショートの予兆ともいえます。財務体質の改善と日々の資金繰り管理、両面からの対策が求められます。

資金ショートが起きたときに企業が直面するリスク

資金ショートが発生すると、企業は複数の深刻なリスクに直面します。支払いができないという事実は、取引先からの信用失墜、従業員の動揺、金融機関との関係悪化など、連鎖的な問題を引き起こします。一度失った信用を取り戻すには長い時間がかかり、場合によっては事業継続そのものが不可能になります。

資金ショートの最大のリスクは、倒産への道を一気に加速させることです。支払遅延が発生すると、取引先は警戒し、以降の取引条件を厳しくするか、取引そのものを停止します。新規の受注が止まれば売上は減少し、さらに資金繰りが悪化するという悪循環に陥ります。この負のスパイラルから抜け出すのは容易ではありません。

また、資金ショートは経営者個人の生活にも影響を及ぼします。中小企業では、経営者が個人保証を提供しているケースが多く、会社の債務が返済不能になれば、個人資産を失う可能性があります。家族を巻き込んだ経済的困窮、精神的な負担は計り知れません。だからこそ、資金ショートを未然に防ぐ対策が何より重要なのです。

それぞれ順に解説します。

資金ショートが起きると黒字でも倒産のリスクがある

黒字倒産という言葉は、利益が出ているにもかかわらず倒産する企業の存在を端的に表しています。これは決して稀な現象ではありません。特に成長期の企業や、大口受注を獲得した企業で起こりやすい事態です。受注増加に伴い、原材料の仕入れや人員の増強が必要になり、多額の現金が先行して出ていきます。しかし、売上代金の入金は後になるため、一時的に大きな資金不足が生じます。

この状況で金融機関からの追加融資が受けられなければ、手形の決済ができず不渡りを出してしまいます。手形の不渡りを2回出すと、銀行取引停止処分となり、事実上の倒産です。損益計算書では立派な利益を計上していても、現金がなければ支払いはできません。キャッシュフローの重要性を軽視した結果、成長のチャンスが倒産の引き金になってしまうのです。

金融庁も中小企業の資金繰り支援を重要課題としており、特に経済環境の変化に対応するためのさまざまな融資制度を整備しています。しかし、これらの制度を活用するには、日頃から自社の財務状況を正確に把握し、金融機関との良好な関係を築いておくことが前提となります。

取引先への支払遅延で信用を一気に失う恐れがある

企業間取引において、支払期日を守ることは信用の基本です。一度でも支払いが遅れれば、取引先は警戒心を強めます。今後も同様の遅延があるのではないか、最悪の場合は倒産するのではないかという疑念を持たれます。その結果、次回からは前払いを要求されたり、取引量を減らされたり、極端な場合は取引を打ち切られたりします。

特に下請企業にとって、主要取引先との関係悪化は死活問題です。売上の大部分を特定の取引先に依存している場合、その取引が停止すれば事業継続が困難になります。また、業界内で支払遅延の情報は意外と早く広まります。他の取引先も警戒し始め、新規取引の開拓も難しくなります。一度失った信用を取り戻すには、何年もかかることを覚悟しなければなりません。

支払遅延を避けるためには、資金繰り表を作成し、向こう数か月の支払予定を常に把握しておくことが不可欠です。資金不足が予想される場合は、早めに金融機関に相談し、融資の準備を進めるべきです。取引先に支払延期を依頼するのは、最終手段と考えるべきでしょう。

不渡りや銀行取引停止処分は事業継続の致命傷になる

手形の不渡りは、企業にとって最も避けるべき事態の一つです。手形とは、一定期日に一定金額を支払うことを約束した有価証券ですが、支払期日に口座残高が不足していると、手形が決済されず不渡りとなります。6か月以内に2回不渡りを出すと、銀行取引停止処分を受けます。この処分を受けると、当座預金の使用や手形・小切手の振出しができなくなり、事実上、事業継続が不可能になります。

銀行取引停止処分は、全国銀行協会の加盟金融機関に情報が共有されるため、他の銀行でも新規に口座開設や融資を受けることは極めて困難です。この情報は信用情報機関にも登録され、取引先や仕入先もこの情報を入手できます。結果として、現金取引以外の商取引ができなくなり、倒産に至ります。

不渡りを防ぐには、手形決済日の数日前から確実に資金を用意しておく必要があります。万が一、資金繰りが厳しい場合は、手形割引や手形のジャンプ(期日延長)を検討すべきですが、これらも信用に関わる問題であり、慎重な判断が求められます。普段から現金決済や振込決済を中心にし、手形取引の比重を下げることも、リスク回避の有効な手段です。

社員の給与未払いは離職と法的トラブルを招く

従業員への給与支払いは、企業の最も基本的な義務です。給与が遅配したり未払いになったりすれば、従業員の生活に直接影響します。住宅ローンの支払い、子どもの学費、日々の生活費など、給与は従業員とその家族の生活基盤です。給与が支払われないとなれば、従業員は当然ながら動揺し、会社への信頼を失います。

優秀な従業員から転職を始めます。他社でも通用する能力を持つ人材ほど、早く見切りをつけます。残った従業員のモチベーションも低下し、業務効率が落ち、サービスの質も下がります。その結果、顧客離れが進み、さらに経営が悪化するという悪循環に陥ります。従業員の大量離職は、企業にとって回復不能なダメージとなることもあります。

さらに、給与未払いは労働基準法違反です。従業員は労働基準監督署に申告できますし、未払い賃金の請求訴訟を起こすこともできます。未払い賃金には遅延損害金も発生し、会社の財務をさらに圧迫します。悪質な場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰の対象となる可能性もあります。給与支払いは、何を差し置いても最優先で確保すべき資金です。

資金ショートが起こる中小企業に共通する主な原因

資金ショートの原因は企業ごとに異なりますが、中小企業に共通するパターンがあります。多くの場合、複数の要因が重なって発生します。原因を正確に把握することが、効果的な予防策を講じる第一歩です。

最も基本的な原因は、入金と支払いのタイミングのずれです。商品を納品してから代金を受け取るまでに時間がかかる一方、仕入代金や人件費、家賃などの固定費は待ってくれません。この時間差をどう埋めるかが、資金繰りの鍵となります。特に創業間もない企業や、急成長している企業では、この問題が顕著に現れます。

次に、売掛金の未回収です。取引先の倒産や支払遅延により、予定していた入金がないと、資金計画が狂います。大口の売掛金が焦げ付けば、自社の資金繰りに深刻な影響を与えます。また、固定費の比率が高いことも、資金繰りを圧迫する要因です。売上が減少しても固定費は変わらず発生するため、現金の流出が止まりません。これらの要因が複合的に作用し、資金ショートへとつながります。

それぞれ順に解説します。

入金と支払いのタイムラグが最大の引き金になる

企業間取引では、商品やサービスを提供してから代金を受け取るまでに、通常30日から60日、場合によっては90日以上の期間があります。いわゆる掛取引です。月末締めの翌月末払いという条件であれば、月初に納品した商品の代金は、最大60日後にしか入金されません。この間、企業は自己資金や借入金で仕入代金や人件費を賄う必要があります。

一方、支払いは待ってくれません。仕入先への支払い、従業員への給与、事務所の家賃、光熱費など、毎月確実に現金が出ていきます。入金よりも支払いの方が先に来るこの構造が、資金繰りを難しくする根本的な原因です。特に、売上が急増している局面では、それに比例して仕入も増えるため、資金需要が一気に膨らみます。

この問題に対処するには、売掛金の回収期間を短縮する交渉や、仕入先への支払期間を延長する交渉が有効です。ただし、これらの交渉は取引先との力関係に左右されます。中小企業が大企業相手に有利な条件を引き出すのは容易ではありません。そのため、金融機関からの運転資金の借入や、後述するファクタリングなどの活用も検討すべきです。

売掛金の焦げ付き(未回収)が経営を直撃する

売掛金の未回収は、資金繰りに直接的な打撃を与えます。予定していた入金がなければ、その金額分、手元の現金が不足します。少額であれば何とか対応できても、大口の売掛金が焦げ付けば、自社の支払いに支障をきたします。最悪の場合、自社も連鎖倒産に巻き込まれます。

売掛金の未回収が発生する主な原因は、取引先の倒産です。中小企業庁の統計でも、連鎖倒産は倒産原因の一定割合を占めています。また、取引先の経営悪化による支払遅延も問題です。最初は数日の遅れでも、次第に遅延期間が長くなり、最終的には回収不能になるケースもあります。早い段階で取引先の経営状況を把握し、与信管理を徹底することが重要です。

具体的には、取引開始前に信用調査を行う、定期的に決算書を入手して財務状況を確認する、与信限度額を設定して過度な売掛金を持たないようにするなどの対策が有効です。また、取引信用保険に加入することで、万が一の焦げ付きに備えることもできます。保険料は発生しますが、大口取引先の倒産リスクをヘッジする手段として検討する価値があります。

固定費の比率が高く売上低下時のキャッシュ維持が困難

固定費とは、売上の増減にかかわらず一定額が発生する費用です。代表的なものは、人件費、家賃、リース料、保険料、減価償却費などです。これらは、売上がゼロでも支払わなければなりません。固定費の比率が高い企業は、売上が減少したときに利益が急激に悪化し、現金の流出も止められません。

製造業では、工場の維持費や設備のリース料が固定費として重くのしかかります。小売業では、店舗の家賃が大きな負担です。これらの固定費を変動費化する、つまり売上に連動するコスト構造に変えられれば、資金繰りは格段に楽になります。しかし、現実には簡単ではありません。従業員をすべてパートやアルバイトにすることはできませんし、店舗を持たないわけにもいきません。

それでも、可能な範囲で固定費を削減する努力は必要です。不要なサービスの解約、割高な賃料の物件からの移転、遊休設備の処分などを検討します。また、売上減少時には、経営者自身の報酬を削減することも考えるべきです。固定費の削減は短期的には効果が限定的ですが、中長期的には財務体質の改善につながります。

金融機関への借入返済や利息支払いの負担が重い

借入金の返済は、損益計算書には費用として現れませんが、確実に現金が減少します。特に、複数の金融機関から借入をしている場合、毎月の返済額が積み重なって大きな負担になります。元金の返済に加えて利息の支払いもあり、これは営業外費用として損益を圧迫します。

過剰な借入は、資金繰りを恒常的に厳しくします。売上が順調に伸びているときは問題ありませんが、景気が悪化して売上が減少すると、返済負担が重くのしかかります。最悪の場合、返済のために新たな借入を行う自転車操業に陥ります。これは一時しのぎにすぎず、借入金の総額は増え続け、やがて限界に達します。

返済負担を軽減するには、借入金のリスケジュール(返済条件の変更)が選択肢となります。金融機関に相談し、返済期間の延長や据置期間の設定などを交渉します。金融機関も、倒産よりは返済条件を緩和してでも取引を継続したいと考えることが多いです。ただし、リスケジュールは信用情報に影響するため、慎重に判断すべきです。

税金や社会保険料の支払いも資金を圧迫する

税金や社会保険料は、企業にとって避けられない支出です。法人税、消費税、固定資産税、自動車税など、さまざまな税金が課されます。また、社会保険料(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険)も、従業員を雇用していれば必ず発生します。これらは後払いのため、つい後回しにしがちですが、滞納すると延滞税や延滞金が加算され、最終的には差押えのリスクもあります。

特に消費税は、売上に対して発生するため、売上が大きいほど納税額も増えます。消費税は預かり金という性格ですが、実際には運転資金として使ってしまうことも多く、納税時期になって資金が不足するケースがあります。年度末に一度に納税するのではなく、中間納税や分割納税の制度を活用することで、資金繰りの負担を平準化できます。

社会保険料も、従業員数が多いほど負担が大きくなります。会社負担分と従業員負担分を合わせると、給与の約30%にも達します。これも毎月確実に支払う必要があり、滞納すれば延滞金が発生します。経済産業省では、賃上げ支援や省力化投資補助金などを通じて、中小企業の経営環境改善を間接的に促しています。税理士や社会保険労務士に相談し、適切な納税計画を立てることが重要です。

コロナ禍・原材料高騰など外部要因の変化に対応できない

近年、新型コロナウイルス感染症の拡大や、原材料価格の高騰、円安の進行など、企業を取り巻く外部環境が大きく変化しています。これらは企業の努力だけでは対処できない要因であり、多くの中小企業が打撃を受けています。売上の減少や仕入コストの上昇により、資金繰りが急速に悪化するケースが増えています。

コロナ禍では、飲食業や観光業を中心に、売上が大幅に減少しました。政府はさまざまな支援策を講じましたが、それでも倒産や廃業に追い込まれた企業は少なくありません。また、原材料価格の高騰は、製造業の利益を圧迫しています。価格転嫁が難しい中小企業では、利益率が低下し、現金の余裕がなくなります。

これらの外部要因に対応するには、事業の多角化やリスク分散が有効です。特定の市場や商品に依存せず、複数の収益源を持つことで、環境変化の影響を最小限に抑えられます。また、日頃から財務体質を強化し、ある程度の余裕資金を確保しておくことも重要です。緊急時に備えた事業継続計画(BCP)を策定し、危機対応力を高めておくべきです。

資金管理体制が甘いと資金繰り表が機能しない

資金ショートを予防するには、日々の資金管理が不可欠です。しかし、中小企業の中には、資金繰り表を作成していない、あるいは作成していても形骸化しているケースが見られます。経営者が資金繰りを感覚で判断し、正確な数字を把握していないと、資金不足に気づくのが遅れます。気づいたときには、もう打つ手がないという事態になりかねません。

資金繰り表とは、一定期間(通常は月次)の現金の収入と支出を予測し、現金残高の推移を把握するための表です。これを作成することで、いつ資金が不足するかが事前にわかります。たとえば、3か月後に大きな支払いが控えていることがわかれば、今から融資の準備をしたり、売掛金の早期回収を図ったりする対策が取れます。

資金繰り表の作成は、経理担当者だけの仕事ではありません。経営者自身が毎日確認し、資金の動きに敏感になることが重要です。また、予測と実績を比較し、ズレが生じた原因を分析することで、より精度の高い予測ができるようになります。資金管理を徹底することが、資金ショート予防の基本中の基本です。

資金ショートを回避するために知っておきたい予防策

資金ショートは、適切な予防策を講じることで、多くの場合防げます。事前の備えが、企業の命運を分けます。ここでは、実務的に効果の高い予防策を解説します。

最も重要なのは、資金繰り表の作成と活用です。向こう3か月から6か月の資金収支を予測し、資金不足が予想される時期を特定します。その上で、早めに対策を講じます。次に、入金と支払いのタイミングを調整することも有効です。回収サイトを短縮し、支払サイトを延長することで、手元の現金を増やせます。また、売掛債権を早期に現金化する仕組みを用意しておくことも、緊急時の備えとなります。

それぞれ順に解説します。

資金繰り表を毎月作成し現金収支の可視化を徹底する

資金繰り表は、企業の生命線を守るための最も基本的なツールです。損益計算書や貸借対照表は過去の結果を示すものですが、資金繰り表は未来の現金の動きを予測します。これにより、資金不足が発生する前に対策を講じられます。作成の手間を惜しんではいけません。月次ベースで、最低でも3か月先まで、できれば6か月先までの資金収支を予測します。

資金繰り表には、営業収入(売上入金)、営業支出(仕入代金、人件費、経費など)、財務収入(借入金の調達)、財務支出(借入金の返済)のすべてを記載します。月初の現金残高に、その月の収入を加え、支出を差し引いて、月末の現金残高を計算します。この残高が一定額(通常は月商の1か月分程度)を下回る見込みであれば、資金不足の警告サインです。

予測を立てる際は、できるだけ保守的に見積もることが重要です。売上入金は少なめに、支出は多めに見積もります。楽観的な予測では、いざというときに役立ちません。また、予測と実績を毎月比較し、ズレが生じた原因を分析します。これを繰り返すことで、予測の精度が向上し、より実効性の高い資金管理が可能になります。

回収サイトと支払いサイトのバランスを最適化する

回収サイトとは、売上から入金までの期間です。支払いサイトとは、仕入から支払いまでの期間です。理想的なのは、回収サイトが短く、支払サイトが長い状態です。こうすることで、手元の現金を最大化できます。しかし、実際には取引先との力関係により、自社に有利な条件を引き出すのは容易ではありません。

それでも、交渉の余地はあります。たとえば、長期取引の実績がある取引先に対しては、回収サイトの短縮を提案できます。月末締め翌月末払いを、月末締め翌月20日払いにするだけで、10日分の資金繰りが改善します。また、早期支払割引制度を導入し、早く支払ってくれた取引先には数%の割引を提供するという方法もあります。

一方、仕入先に対しては、支払サイトの延長を交渉します。ただし、これは仕入先の資金繰りに影響するため、一方的な要求は関係悪化を招きます。双方にメリットのある条件を模索することが重要です。たとえば、発注量を増やす代わりに支払条件を緩和してもらう、といった交渉が考えられます。

売掛債権を早期に現金化する仕組みを用意しておく

売掛金は、入金まで時間がかかる資産です。しかし、これを早期に現金化する方法があります。一つは手形割引、もう一つはファクタリングです。手形割引は、受け取った手形を期日前に金融機関に買い取ってもらう方法です。手数料(割引料)はかかりますが、早期に現金を得られます。ただし、手形の振出人が支払不能になった場合、割引依頼人が支払義務を負う(償還請求権あり)ため、リスクがあります。

ファクタリングは、売掛債権そのものをファクタリング会社に売却する方法です。手数料は手形割引より高めですが、審査が早く、最短で即日現金化も可能です。また、償還請求権のない(ノンリコース)契約であれば、売掛先が倒産しても自社に支払義務は生じません。ただし、手数料が売掛金の数%から十数%と高いため、常用するには適していません。緊急時の手段として位置づけるべきです。

これらの仕組みを事前に準備しておくことが重要です。資金ショートが目前に迫ってから慌てて探しても、審査に時間がかかったり、条件が厳しくなったりします。平時から取引関係を築き、いざというときにすぐ利用できる体制を整えておくことが、資金ショート予防の鍵となります。

資金ショートした場合に検討すべき緊急対策

万が一、資金ショートに陥ってしまった場合、迅速かつ冷静な対応が求められます。時間との勝負です。数日の遅れが、その後の選択肢を大きく狭めます。ここでは、緊急時に検討すべき具体的な対策を解説します。

まず、取引先に正直に状況を説明し、支払猶予や分割払いの交渉を試みます。次に、保有資産の中で現金化できるものを洗い出し、売却を検討します。並行して、金融機関に相談し、緊急融資の可能性を探ります。また、後述する請求書カード払いやファクタリングなど、短期的に現金を確保する手段も活用します。一つの方法に頼るのではなく、複数の対策を同時に進めることが重要です。

それぞれ順に解説します。

支払い猶予や分割交渉で短期的に資金を確保する

資金ショートが避けられない状況になったら、まず取引先に連絡し、支払いの猶予を依頼します。黙って遅延するのは最悪です。事前に連絡し、誠実に事情を説明することで、理解を得られる可能性があります。たとえば、「今月末の支払いを来月10日まで待っていただけないか」といった具体的な提案をします。

あるいは、一括払いを分割払いに変更してもらう交渉も有効です。100万円を一度に払えなくても、50万円ずつ2回に分ければ対応できるかもしれません。重要なのは、支払う意思があることを明確に示すことです。全額支払えないからといって連絡を絶つと、取引先は不信感を募らせ、法的措置を取る可能性もあります。

ただし、この方法は信用に関わるため、最終手段と考えるべきです。一度でも支払遅延があれば、今後の取引条件が厳しくなることは覚悟しなければなりません。また、複数の取引先に同時に猶予を依頼すると、経営危機の噂が広まり、さらに状況が悪化する可能性があります。優先順位をつけ、どの取引先には確実に支払い、どの取引先に猶予を依頼するか、慎重に判断する必要があります。

すぐに現金化できる資産を洗い出して売却を検討する

緊急時には、保有資産を現金化することも選択肢です。遊休資産、使っていない車両、不要な在庫など、事業に直接影響しない資産から処分を検討します。また、売掛金を債権譲渡したり、保険の解約返戻金を受け取ったりする方法もあります。不動産を持っている場合は、売却やリースバックも視野に入ります。

資産売却の利点は、借入金を増やさずに現金を得られることです。また、固定資産を処分すれば、固定資産税などの維持費も削減できます。ただし、資産を手放すことは、将来の事業展開に影響する可能性もあります。本当に必要な資産まで売ってしまうと、事業の立て直しが困難になります。慎重に判断すべきです。

売却を急ぐあまり、不当に安い価格で手放すことは避けなければなりません。複数の買取業者に見積もりを取り、適正価格を把握します。また、資産の売却益には税金がかかる場合があるため、税理士に相談することも重要です。緊急対応とはいえ、冷静に最善の方法を選ぶ努力を怠ってはいけません。

銀行融資・制度融資を受けるための動きを即座に始める

資金ショートの危機に際しては、金融機関への相談が不可欠です。メインバンクに状況を説明し、緊急融資の可能性を打診します。ただし、金融機関の審査には時間がかかるため、資金が必要になってから相談しても間に合わないことがあります。可能な限り早く動くことが重要です。

民間金融機関の融資が難しい場合、日本政策金融公庫や信用保証協会の制度融資を検討します。これらは、民間金融機関よりも審査基準が緩やかで、中小企業や小規模事業者を支援する目的で設けられています。なお、2024年3月31日に新創業融資制度は廃止されましたが、新規開業資金(無担保・無保証人可能、限度額7,200万円)など類似の制度が利用できます。セーフティネット貸付や経営環境変化対応資金なども、一時的な経営悪化に対応するための制度で、金利も比較的低く設定されています。

ただし、これらの融資も審査には一定の時間がかかります。申請書類の準備、面談、審査と進むため、実際に融資が実行されるまでには数週間から1か月程度を要することもあります。その間のつなぎ資金をどう確保するかも、並行して考える必要があります。複数の対策を同時に進めることが、緊急時の鉄則です。

請求書カード払いの活用で支払いを最大60日引き延ばす

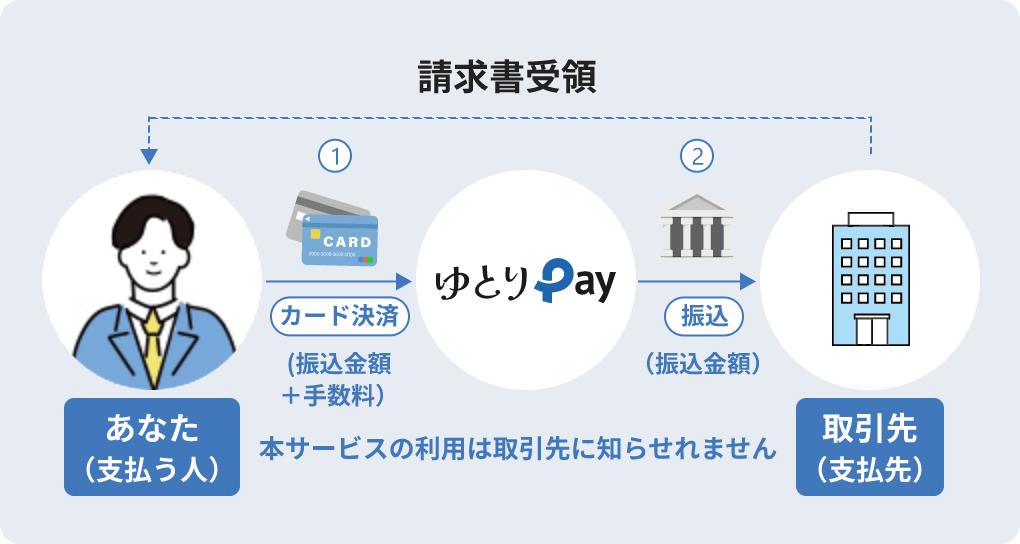

近年、法人向けの請求書カード払いサービスが普及しています。これは、取引先への支払いをクレジットカードで行うことで、実際の引き落としを最大60日程度先延ばしにできるサービスです。取引先には即座に代金が支払われ、自社はカード会社からの請求日まで支払いを待てます。この時間差を利用して、資金繰りを改善できます。

特に、社会保険料や税金の支払いにも対応しているサービスがあり、これらの支払いを先延ばしにできるのは大きなメリットです。社会保険料は金額が大きく、毎月確実に発生するため、これを後回しにできれば、手元資金の余裕が生まれます。ただし、カード払いには手数料がかかる場合があるため、コストを確認した上で利用を検討すべきです。

ファクタリングを活用して売掛債権を売却す

ファクタリングは、売掛債権をファクタリング会社に売却し、早期に現金化するサービスです。通常、売掛金は入金まで数十日かかりますが、ファクタリングを利用すれば、数日で現金を得られます。審査も比較的早く、銀行融資が受けられない状況でも利用できる可能性があります。

ファクタリングには、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングがあります。2社間ファクタリングは、自社とファクタリング会社の間で契約し、売掛先には知られません。3社間ファクタリングは、売掛先の承諾を得て行うため、手数料が低めですが、売掛先に資金繰りの問題を知られる可能性があります。状況に応じて選択します。

ただし、ファクタリングの手数料は高めです。売掛金の数%から十数%が手数料として差し引かれます。また、売掛金をすべてファクタリングに回してしまうと、次月以降の入金が減り、さらに資金繰りが厳しくなる可能性があります。あくまで緊急時のつなぎ資金として、計画的に利用することが重要です。常用すると、手数料負担が経営を圧迫します。